2024年12月11日、弊社代表の芝先恵介が京セラ株式会社様にて「複数の生成AIを活用したアイディエーション、調査、分析ウェビナー」に登壇いたしました。京セラ様の研究開発本部では、「生成AI活用基盤構築

ウェビナー当日はオンライン開催で、社員の皆様からは「最新の生成AIツール紹介がとても役立ちそう」「実務にすぐに応用できるプロンプト作成のコツがわかった」といった声が多く寄せられました。研究開発の現場では、既に個人のレベルで生成AIを利

ウェビナーでお伝えしたこと

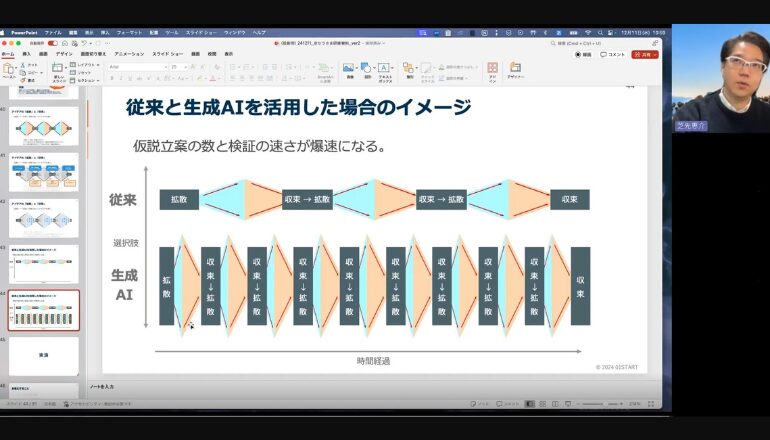

ウェビナーでは、まず生成AIの基礎知識と仕組みを整理し、ハルシネーションやセキュリティ面への注意喚起を行いました。続いて、業界での具体的な導入事例や、アイデア発想のプロセスとして重要な「拡散と収束」の考え方を紹介。また、どのようにプロンプトを組み立てれば良いのか、7Rプロンプトのフレームワークを用いて実際に解説しました。

今回のポイントとしては、ツール選択とプロンプトの書き方を連動させることで、効率的に情報を集めたりアイデアを具体化したりする方法が理解しやすくなるよう工夫しています。特に、PerplexityやGensparkといった多様なAIツールを紹介した部分では、「同じ生成AIでも目的によって使い分けると作業効率が大きく上がる」との好意的なコメントを多くいただきました。

参加者アンケートの声

ウェビナー後に実施されたアンケートでは、多くの方が「最新ツールの情報が得られたことで、より高度な使いこなしができそう」「プロンプトエンジニアリングの具体例がわかりやすかった」と回答されていました。特に既に生成AIを活用中の層からは、「業務効率化に直結する内容だった」「すぐにでも実務に取り入れられる」といった前向きなご意見が寄せられています。

一方で、「業界ごとの成功事例をもっと詳しく知りたい」「初心者向けと経験者向けの内容を分けて解説してほしい」といった要望も挙げられました。研究開発分野では、製造プロセスや新製品企画のアイデア立案に生成AIを活かす事例など、さらに深掘りした事例紹介への期待が高まっているようです。

担当者さまのコメント

研究開発部門では、すでに個別に生成AIを使っている社員も少なくありませんでしたが、今回のウェビナーによって「社内でさらにノウハウを共有し、活用を加速させていこう」という雰囲気が強まったと感じます。特に、アイデア創出の場面で生成AIを活用することで「短時間で多くのアイデアを出せる」「すぐにプロトタイプの検証に入れる」など、活用メリットを実感する方が増えました。

アンケートでは「もっと深い知識を得たい」「最新ツールの比較情報が欲しい」という声が多かったので、今後はレベル別のセミナー開催や、具体的な成功事例の積み重ね・発信などを検討しています。今回のウェビナーが、その第一歩になったと感じています。

(ご担当:小林さま、上野さま)

今後に向けて

京セラ様の研究開発本部では、今後も「生成AI活用基